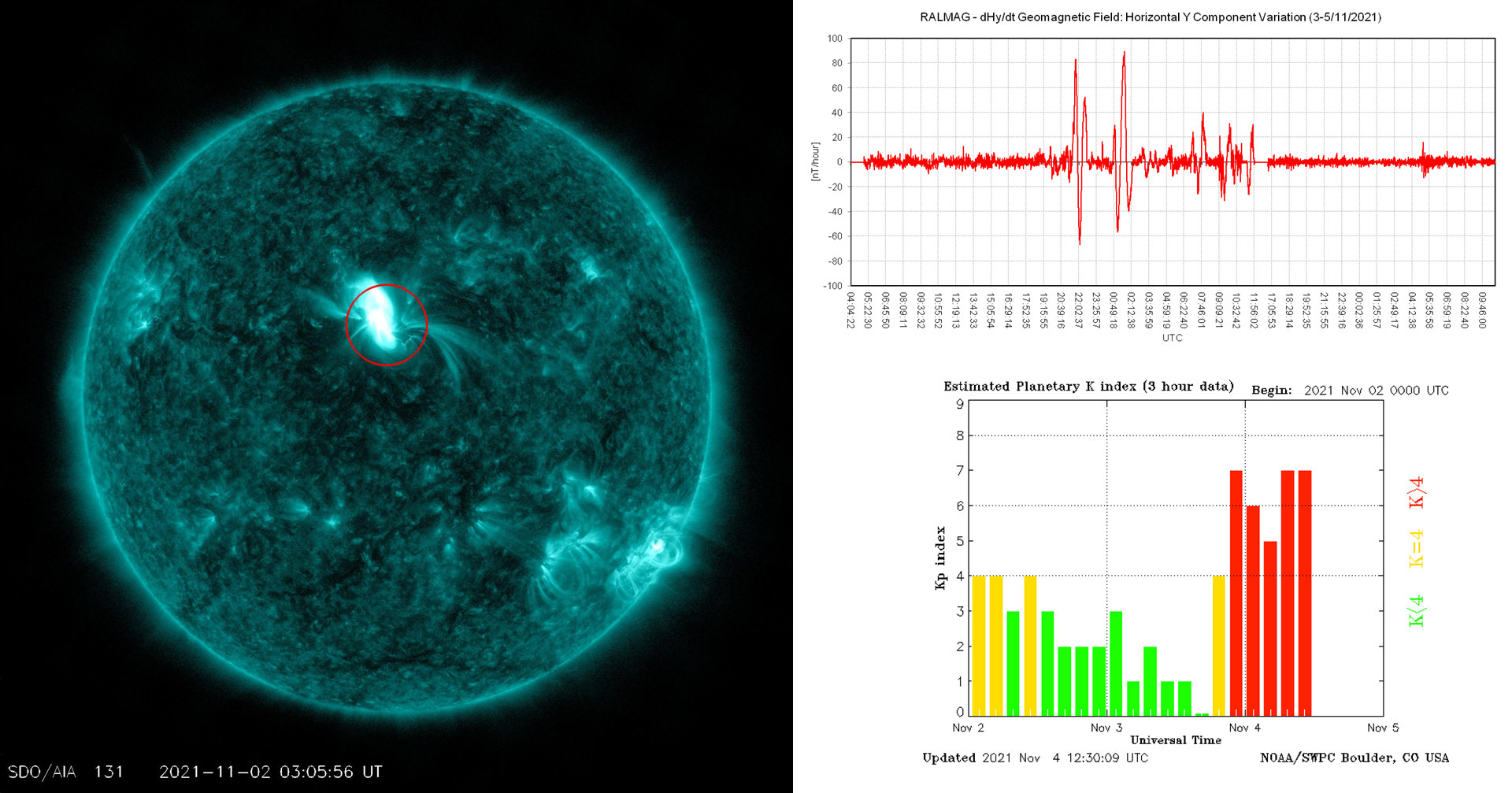

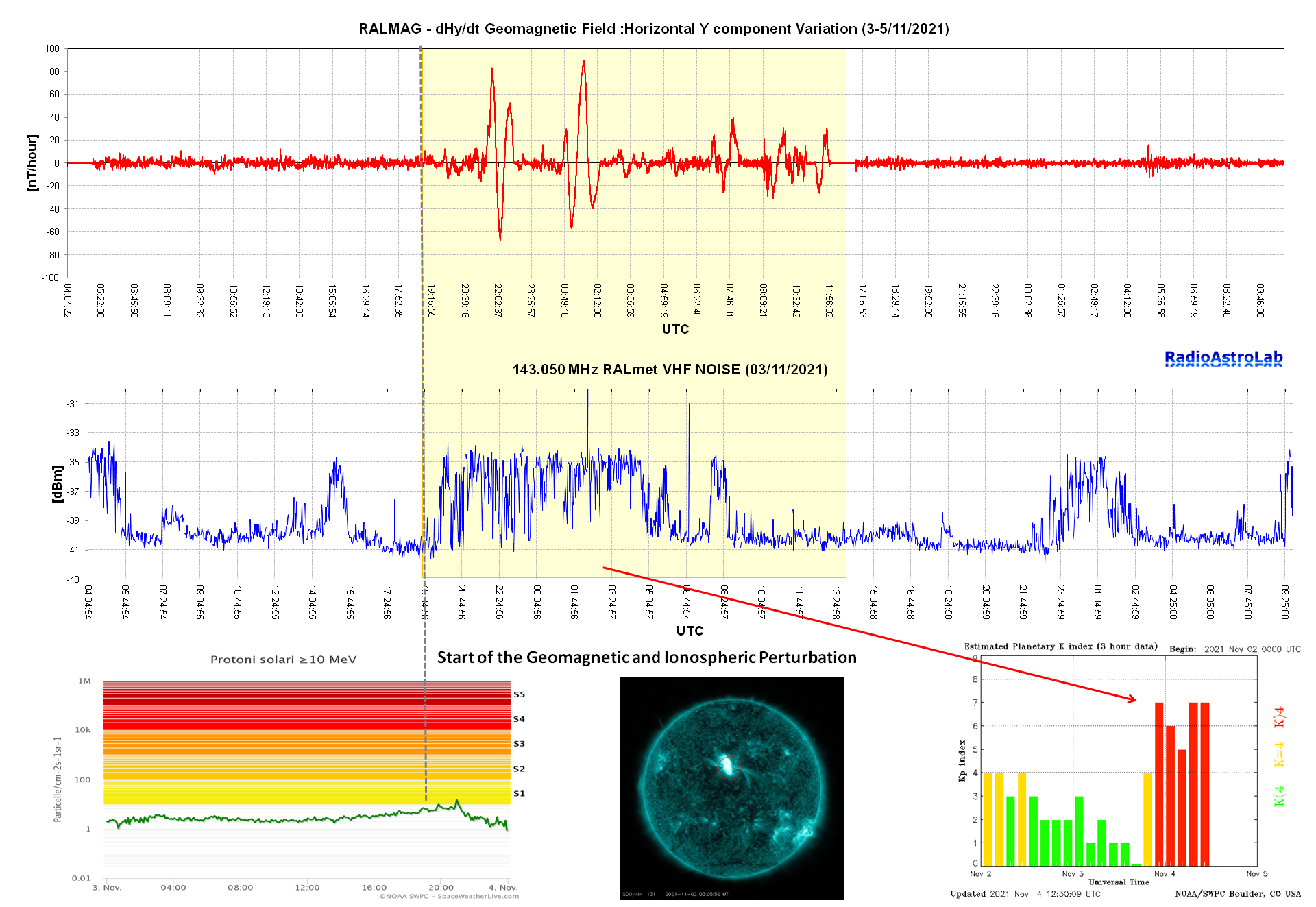

Con l’inizio del nuovo ciclo solare sembra proprio che l’attività della nostra stella abbia ripreso vigore. La settimana dal 31 Ottobre al 5 Novembre 2021 è stata particolarmente interessante. Come ampiamente pubblicizzato dai mezzi di comunicazione, alle ore 20 UTC circa del 3 novembre la magnetosfera terrestre è stata colpita da una CME (Espulsione di Massa Coronale dal Sole) abbastanza intensa, rilasciata il giorno prima dalla macchia AR2891 che, orientata verso la Terra, ha generato un brillamento di lunga durata. L’impatto della CME con la magnetosfera terrestre ha causato una tempesta geomagnetica di notevole intensità, innescando intense aurore visibili nelle regioni vicine al circolo polare artico. L’evento è stato catturato anche dalla nostra strumentazione: è interessante mostrare gli effetti provocati da questi disturbi solari sul campo magnetico e sull’atmosfera superiore terrestre analizzando e correlando i dati acquisiti da differenti tipologie di monitoraggi. In questo articolo descriverò brevemente ciò che risulta dall’analisi dei dati acquisiti dal magnetometro RALmag installato presso l’Osservatorio Astronomico “Copernico” di Saludecio (RN) e dal livello di rumore elettromagnetico registrato in banda VHF (143.050 MHz) e HF (25.5 MHz) dalla stazione Meteor-Scatter RALmet a Senigallia. Le correlazioni osservate fra le perturbazioni geomagnetiche e quelle ionosferiche provocate da una CME sufficientemente intensa sono tipiche per questo genere di eventi.

Un’espulsione di massa coronale (CME) è un getto di materiale proveniente dalla corona solare (plasma, principalmente costituito da elettroni e protoni) derivato da esplosioni e violenti rimescolamenti che, guidato dal campo magnetico solare, può essere occasionalmente diretto verso La Terra disturbando la sua magnetosfera e ionosfera. Nei casi più intensi, oltre alle aurore boreali, possono verificarsi importanti interferenze nelle comunicazioni radio, interruzioni e danni alle linee di distribuzione dell’energia elettrica e all’elettronica dei satelliti artificiali.

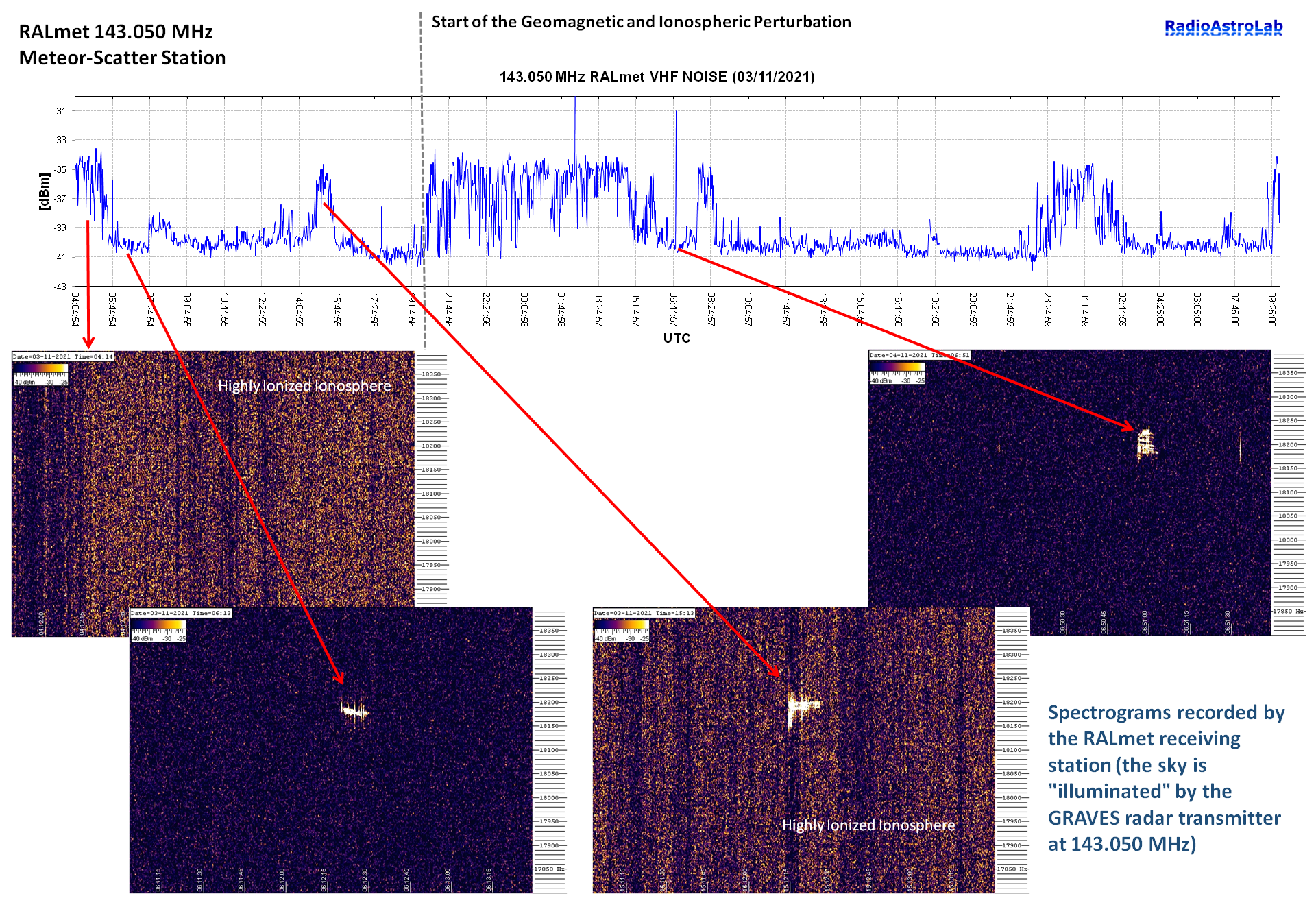

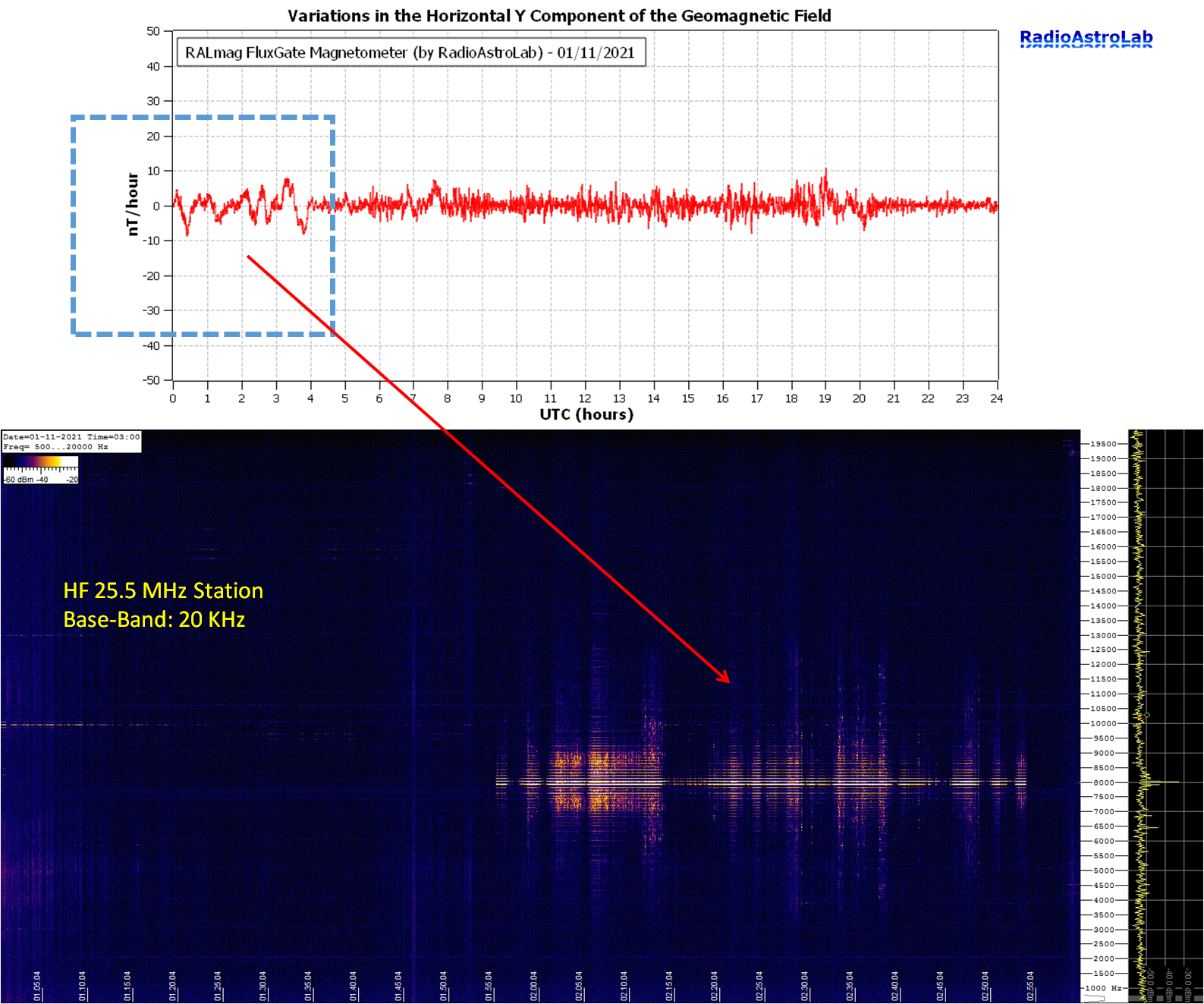

La figura precedente confronta gli effetti dell’evento citato sul campo magnetico terrestre e sulla concentrazione di particelle cariche (elettroni e protoni) iniettate nell’atmosfera superiore. Il primo grafico è un magnetogramma che documenta le variazioni della componente orizzonale Y del campo magnetico locale, il secondo grafico mostra le variazioni di potenza del rumore elettromagnetico ricevuto in banda VHF (frequenza 143.050 MHz) nello stesso periodo. Per completezza sono riportati anche dati di riferimento che testimoniano l’origine e l’inizio dell’evento che, per quanto mi risulta, è stato il più significativo dell’anno.

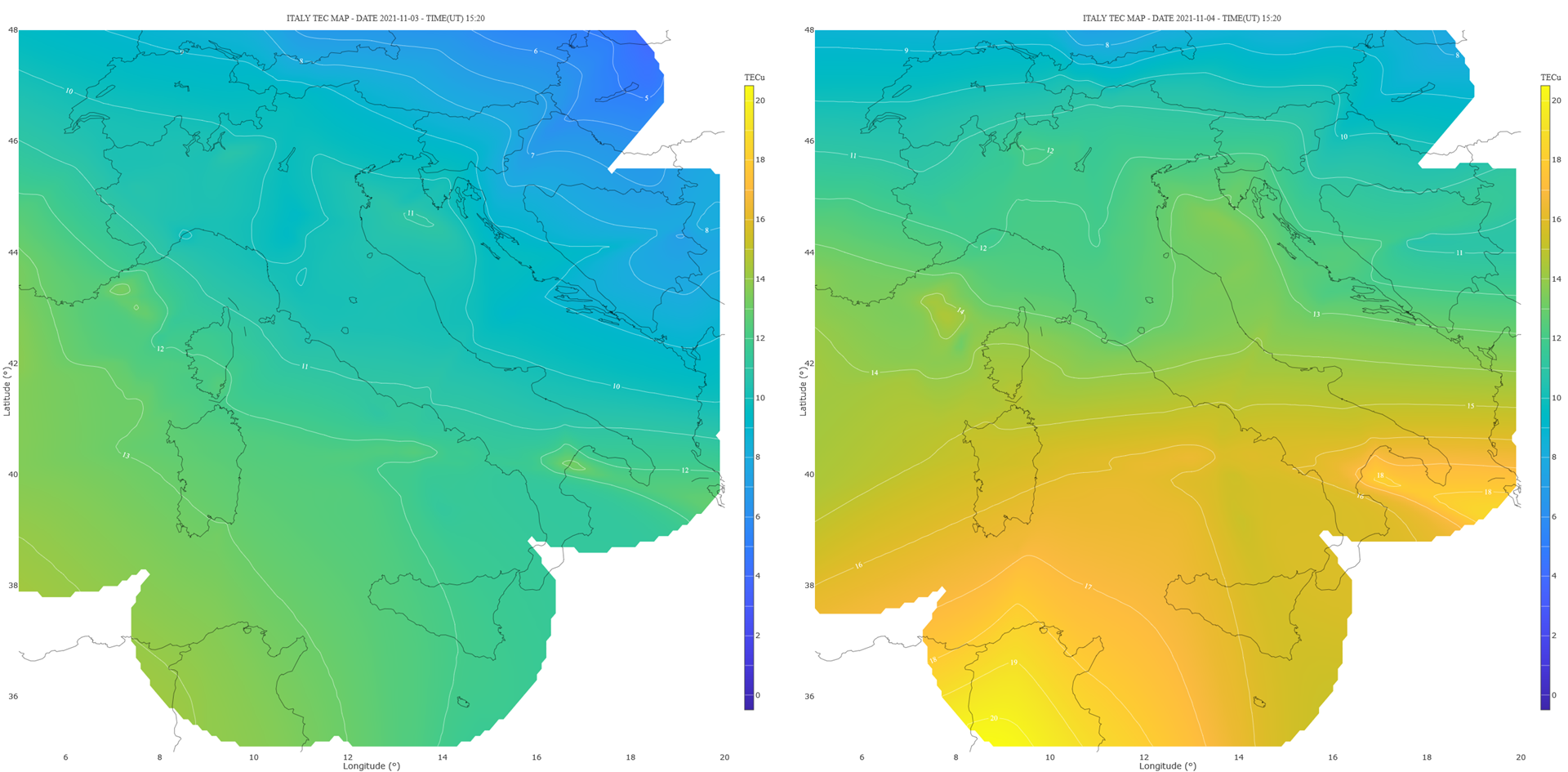

Come spiegato altrove in questo blog, la stazione Meteor-Scatter VHF RALmet è dedicata al monitoraggio continuo degli eventi meteorici: si analizzano le riflessioni radio dovute alle tracce ionizzate dei meteoroidi che si consumano mentre impattano ad elevata velocità con le molecole dell’atmosfera superiore, “illuminate” dal potente segnale del trasmettitore radar francese Greaves che opera alla frequenza di 143.050 MHz. Il rumore elettromagnetico catturato dal nostro ricevitore è generato da vari fenomeni: radio-echi meteorici, disturbi artificiali e interferenze di vario tipo, riflessioni causate da oggetti metallici che, illuminati dal segnale del trasmettitore, transitano nel campo di vista del ricevitore (aerei, satelliti artificiali ed altro…), disturbi di origine naturale come fulmini e, infine, diffuse ionizzazioni anomale dell’atmosfera superiore causate, ad esempio, dal bombardamento delle particelle cariche provenienti dal Sole che perturbano anche la magnetosfera terrestre. Le nostre registrazioni del rumore VHF mostrano, appunto, l’incremento di potenza dovuto alla riflessione del segnale trasmesso dal radar Graves che “illumina” una vasta regione dell’atmosfera superiore intensamente e diffusamente ionizzata dall’evento solare (si vedano le mappe TEC relative al territorio del nostro paese). Gli spettrogrammi allegati confermano l’analisi.

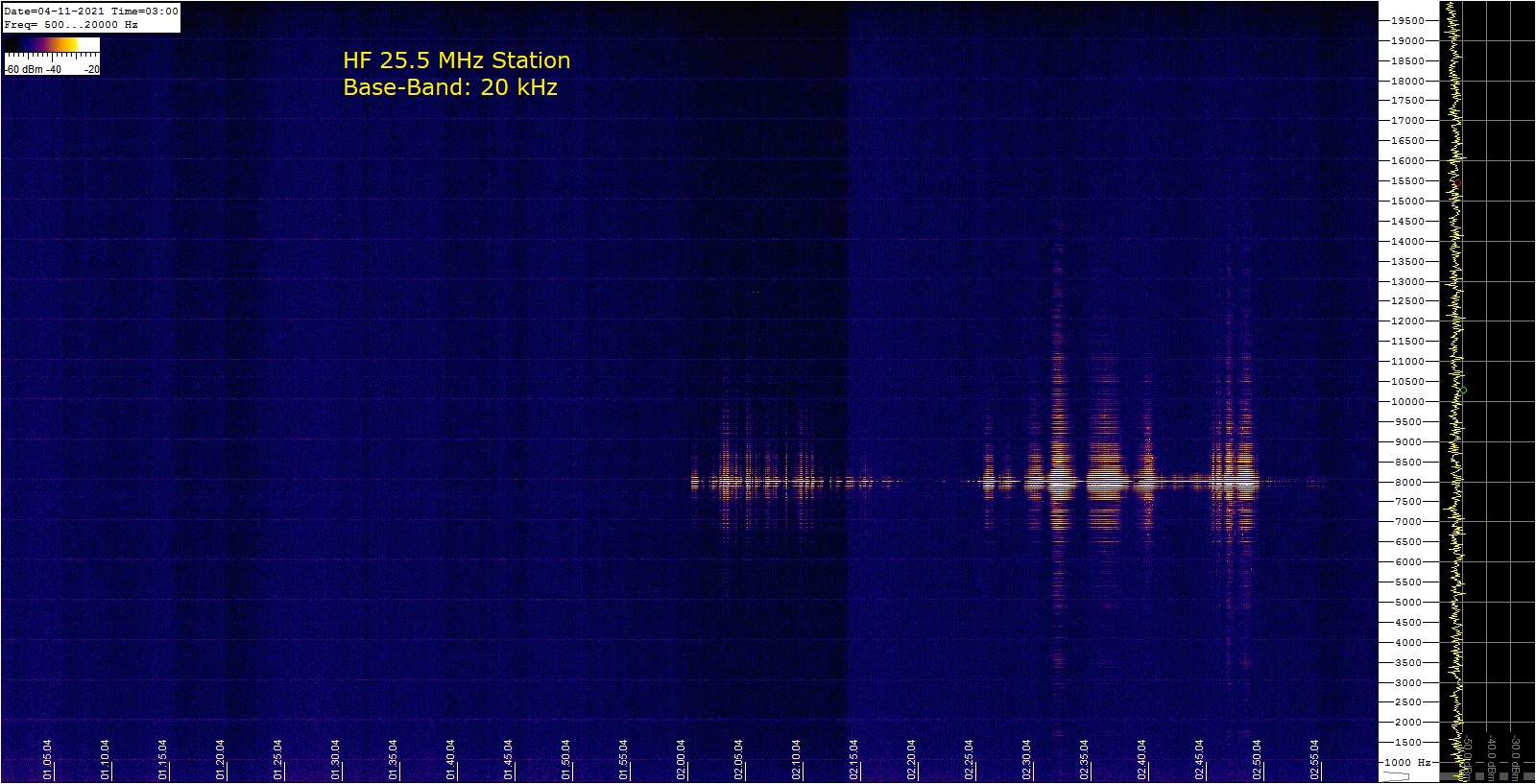

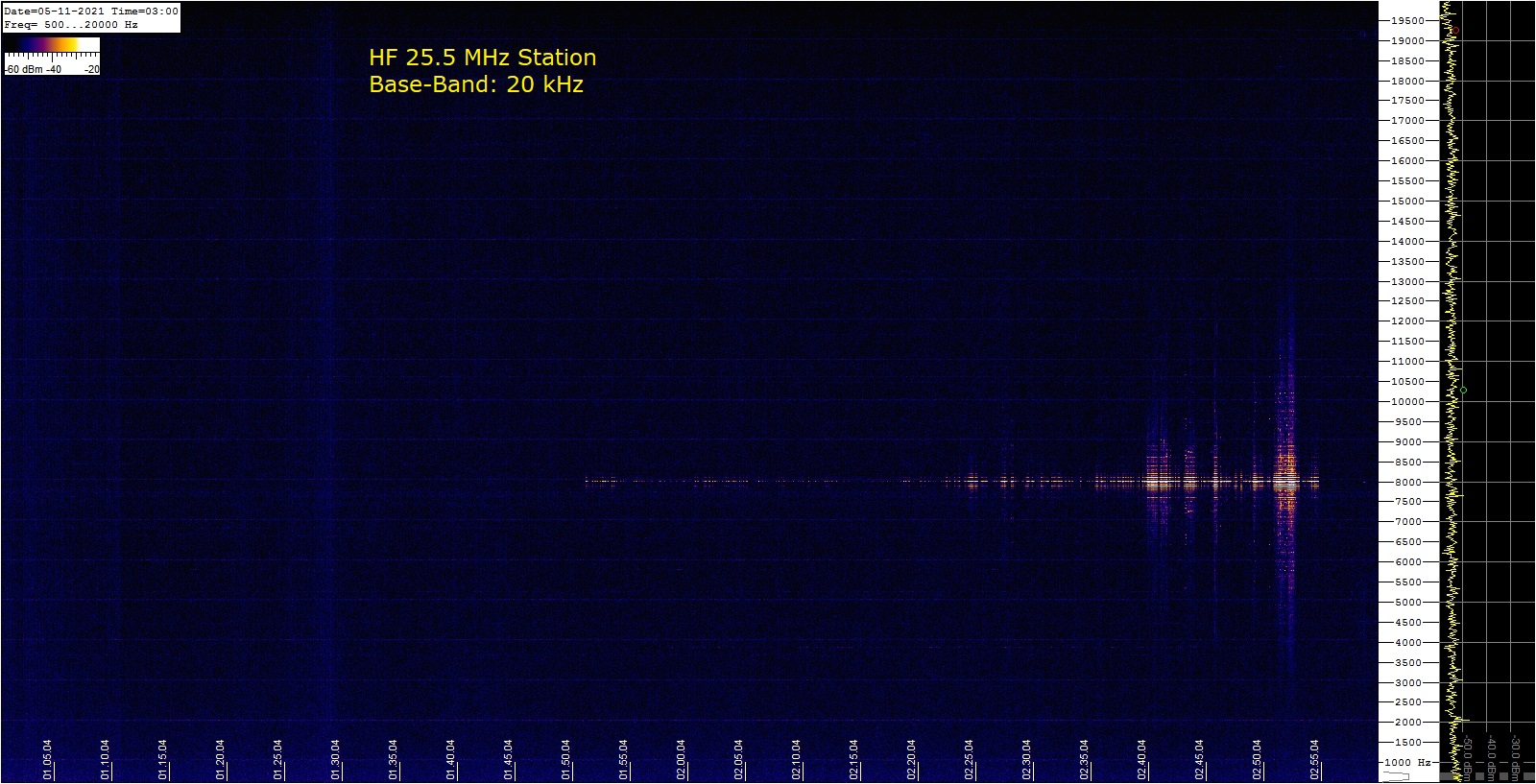

Contemporaneamente, si sono osservate anomalie nella propagazione dei segnali in banda HF associate agli effetti dell’impatto della CME sulla ionosfera. Il nostro ricevitore, progettato e costruito per applicazioni radioastronomiche e sintonizzato in una banda di 20 kHz attorno alla frequenza di 25.5 MHz (riservata alla radioastronomia), opera continuamente producendo spettrogrammi a scansione lenta che visualizzano i segnali presenti in banda. Le seguenti registrazioni mostrano gli effetti di un eccesso di ionizzazione causato dal brillamento solare del 31 ottobre – 1 novembre (con relativa perturbazione geomagnetica) durante le ore notturne, quando il tasso di ionizzazione standard dell’atmosfera superiore dovuto al Sole quieto è normalmente basso: sono temporanemente osservabili segnali di stazioni lontane (non ho indagato sulla loro natura) normalmente appena visibili o affatto visibili.

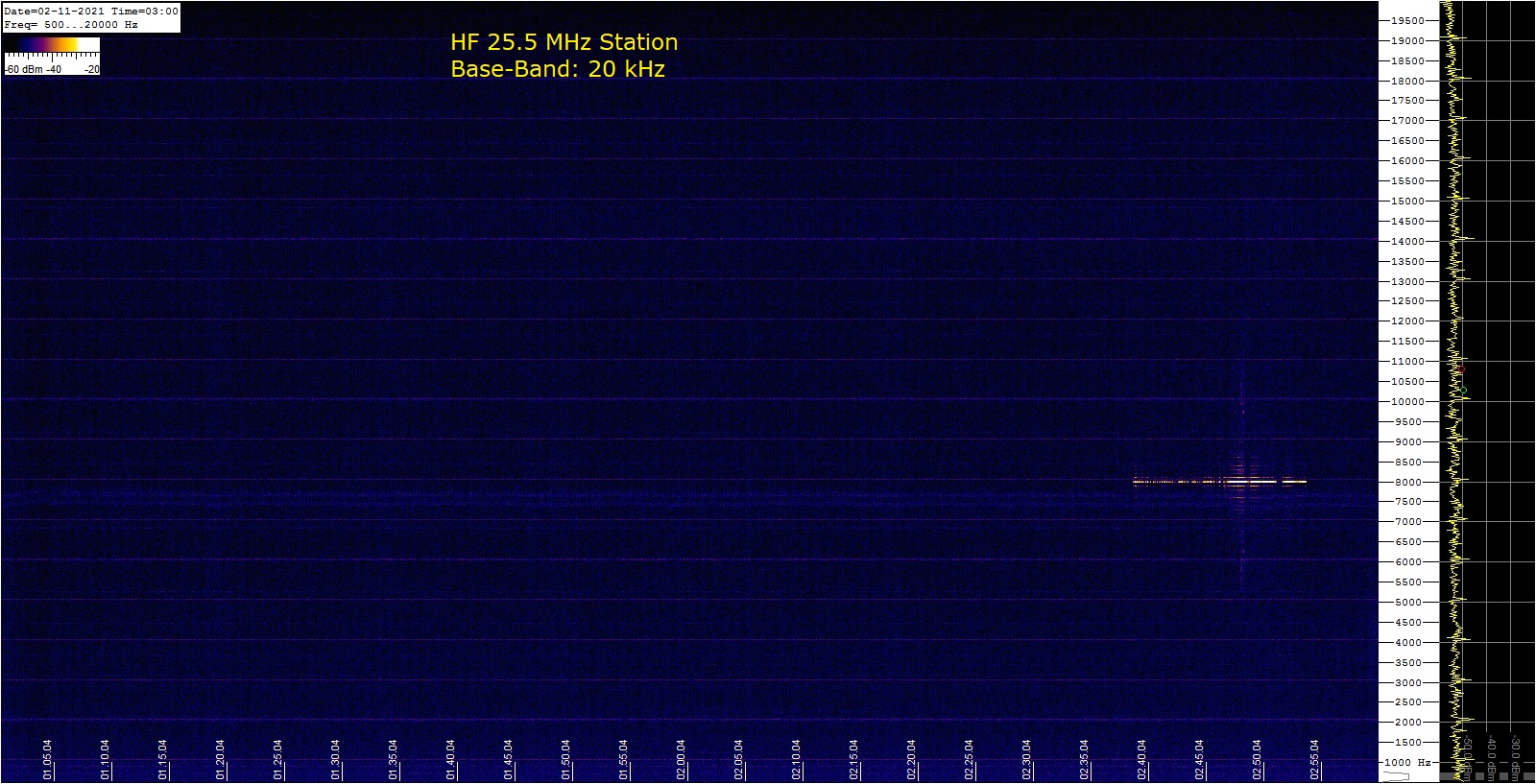

Analogo effetto di ionizzazione anomala è associato all’evento solare del 4 novembre 2021, documentato dai seguenti spettrogrammi. E’ interessante confrontare il livello generale del rumore di fondo (colore base dello spettrogramma che “vira” verso l’azzurro) misurato durante le prime ore del 4 novembre rispetto a quello rilevato il giorno successivo, terminata la perturbazione associata all’evento solare con graduale ripristino delle condizioni standard della ionosfera.